非常用侵入口は外壁のデザインが制約されることやコストがかかるために

ほとんどの建物で代替侵入口にしていると思っていましたが、街中を離れ

郊外に目を向けると、意外に採用されていることに気が付きました。

規定通り、忠実に作られていました(あたりまえですが)

ここで少し心配になったことは、

2階部分に大きく張り出した庇があってはしご付き消防車はかなり離れた

所に設置しなければ侵入口に届かないのでは?ということです。

という優れた車両を装備している所もあるようです。

これなら大丈夫ですね。

MK

非常用侵入口は外壁のデザインが制約されることやコストがかかるために

ほとんどの建物で代替侵入口にしていると思っていましたが、街中を離れ

郊外に目を向けると、意外に採用されていることに気が付きました。

規定通り、忠実に作られていました(あたりまえですが)

ここで少し心配になったことは、

2階部分に大きく張り出した庇があってはしご付き消防車はかなり離れた

所に設置しなければ侵入口に届かないのでは?ということです。

という優れた車両を装備している所もあるようです。

これなら大丈夫ですね。

MK

地下工事の計画をするときに山留の切梁が無くなればすごく

楽になるのになぁ、と思ったことはないでしょうか。

そんな悩みを解消する1つの方法です。

山留(シートパイル)の外側を切梁にかかる荷重と同じ力で

引っ張ることで切梁を無くせます。

コンクリートの収縮変形の要因として一般的には

①コンクリートの乾燥収縮

②セメントの水和熱による温度変化

③気温の変動に伴う温度変化

が挙げられますが、

その中で、セメントの水和熱による温度変化に起因する

有害なひび割れはマスコンクリートの場合に検討します。

マスコンクリートの定義は、

「マスコンクリートの温度ひび割れ制御設計・施工指針(案)・同解説」

(日本建築学会2008.2 発行)で、部材断面の最小寸法が大きく、

かつセメントの水和熱に起因する温度上昇によって有害なひび割れが

発生するおそれがある部分のコンクリートのことをいう。とされて、

厚さの大きいベタ基礎(マットスラブ)のことなのですが、

解説文では、有害なひび割れが発生する目安となる部材寸法は、

壁の場合80 ㎝程度であるが、

コンクリートが富調合である場合や、外部からの拘束が極めて大きい

場合などでは、それ以下でも注意が必要であると記述されています。

つまり壁であっても壁厚が厚い場合は注意が必要ということです。

外部からの拘束が極めて大きい場合というのは、

壁の高さと長さの比率の影響が大きく、比率(壁高さ/壁長さ)

が小さいほど拘束度が大きくなります。

このように、壁より先行打設されたマットスラブ厚が大きく

長い壁が拘束されている場合は注意が必要です。

MK

|

| 【ファミリ編集画面で確認】 |

|

| 【プロジェクトにロードして確認】 |

ワークシェアリングで複数の人が一つのプロジェクトを扱うとき、平面ビューに他のメンバーが

作った断面線がたくさん表示されていて見づらいことありませんか?

そんな時は下記のようにフィルタを活用すると便利です。

③平面ビューのフィルタ設定を開いて、②で作成したフィルタを追加してチェックを外して完了です。

ぜひお試しください!

hashi

パラペットのアゴを壁ツールの「壁スイープ」から作成している方も多いかと思いますが、 今回はタイププロパティで管理する方法をご紹介します。

①アゴ形状のプロファイルをあらかじめ作成しておきます。

プロファイルの作成方法は過去の記事を参考にしてください。

②アゴを取り付けたい壁のタイププロパティを開いてアセンブリの編集画面を開きます。

④壁スイープウィンドウを開いて、プロファイルをあらかじめ作成しておいたものにして、

オフセット値などの設定をして完了です。

手間でいうとあまり変わらないですが、誤ってアゴだけ消えてしまったりしないのが良い点ですね。

状況に応じて試してみてください!

hashi

モデルにピットを入力する際、マスツールを使用すると便利なのでご紹介します。

①「インプレイスマス」ツールを選択してマスの名前にピット名を入力します。

②マスを配置したい部分にパスをスケッチして 「ソリッドを作成」で高さを調節した後「マスを終了」でマスエディターを閉じます。

③「ジオメトリの切り取り」で基礎や基礎梁と重複している部分を切り取ります。

④「マス表示 ビュー設定」を選択して、マスの見え方を表示グラフィックの上書きで調整する。

以上で完了です。

マスの容積は集計表で出せて、マスタグを作成すれば図面にタグを出すことも可能です!

ぜひお試しください!

hashi

そこで、参照面を使用した吹き抜けの管理の方法をご紹介します。

①まず吹き抜けのラインに参照面を配置します。

※この時「吹き抜け_北側」など参照面に名前をつけておくと管理がしやすいです。

②作成した参照面に スラブ・下の階の壁・天井・平面詳細用の線分などを位置合わせしてロックをかけます。(スラブの場合境界線を参照面に位置合わせする。)

この方法で吹き抜けを作成しておくと吹き抜けのラインが変更になっても、

参照面を移動するだけで、ほかの要素も追従してくるので便利です。

hashi

ブログ内でモデルから土量を算出する方法を

いくつかアップしています。

せっかく算出した数量を使うにあたって

注意している事があるので紹介したいと思います!

モデル上で掘削した10mx10mX1.0m=100m3を

場内に置いた時には、大体

10mx10mx1.2m=120m3になります。

土は掘削すると膨らみます!

逆に場内に置いた10mx10mx1m=100m3は

埋め戻しに使える数量は、大体

10mx10mx0.8m=80m3になります。

なので、運搬すべき土量や仮置きすべき土量は

モデルの数量に””土の変化率””を加えて計画する必要があります。

※土質によっては2倍近くになったりするので数量の扱いには注意が必要です!!

T.A

折半屋根が強風により飛散する事例が時折あるのですが、

これは屋根面に負圧の風荷重が掛かったと考えられます。

それを引き起こす原因として、強風で窓ガラスが割れて室内に強風が吹き込むことで

屋根を押し上げてしまうことが一般的には考えられるのですが、他にも軒先の面戸が

強風で内側に倒れることで出来た隙間から風が室内に侵入し屋根に負圧を掛けることも

あるようです。

MK

PC版(プレキャスト・コンクリート) は建物の外壁や床版など建築生産の工業化として

よく採用されています。ここでアリーナの観客席床PC版を例に、計画の意図からPC版を

確定していく考え方の流れをご紹介します。

①観客席の椅子のタイプ、大きさを確認

各観客席のグレード毎に、近年の人の体形や快適な観覧席の大きさが考慮された

前後左右の座席寸法になっているかを確認。

②それぞれのグレードの客席のエリアを確認

高額な料金の観客席が良い眺望の場所になっているか、他のグレードとの差異が明確で

あるか等を確認。

③通路・階段の幅・高さを確認

各観客席に通じる通路・階段の幅が基準を満たしているか確認

階段の寸法も一定の蹴上寸法となっているか確認。

④それぞれの席からのサイトラインを確認

各基準などから各観客席のサイトラインが確保されているかを確認。

(一般社団法人アリーナスポーツ競技会 「アリーナ標準」による)

⑤PC版の割付を確認

1枚のPC版に何席が乗るかで総人数の重量を確認。

階段をPC版の上にコンクリートで制作する場合は重量がかさむため、割付で階段を

含むか否かを確認。

⑥PC版の種別の確認

⑤によるPC版強度による違いや形状の違いで何種類のPC版があるかを確認。

⑦ファスナーの種類を確認

PC版の種類により総荷重が変わる。荷重が変わるとファスナーの種類も変わるため

ファスナーの強度を確認。

⑧鉄骨受け梁の確認

受け梁のメンバーがPC版の総荷重に耐えうる強度になっているかを構造確認。

PC版と梁のクリアランスがファスナーを設置できるクリアランスとなっているか確認。

⑨ファスナー架台の確認

架台がPC版の総重量に耐えうる強度となっているかを構造確認。

架台の高さによる梁のねじれのが考慮されているかを構造確認。

PC版の種別やファスナーはある程度共通化されている場合もありますが、一番条件の

悪い部分が想定範囲か否かを確認するこが大切ですね。

T.F

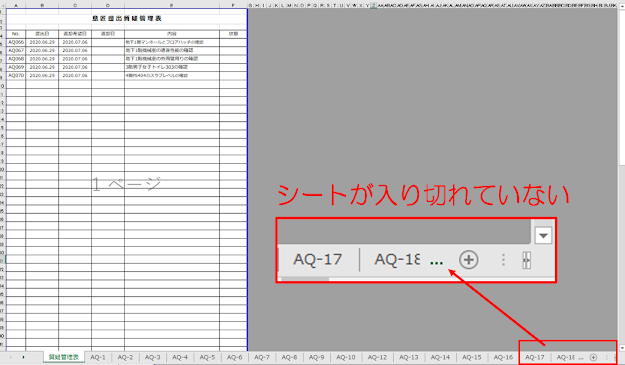

Excelを使用していてシートの数が多くなりすぎてしまった時に、

Excelで1つのデータのシートを同時に複数表示させる方法です。

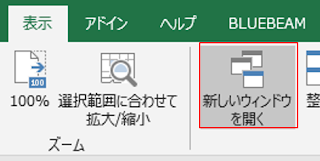

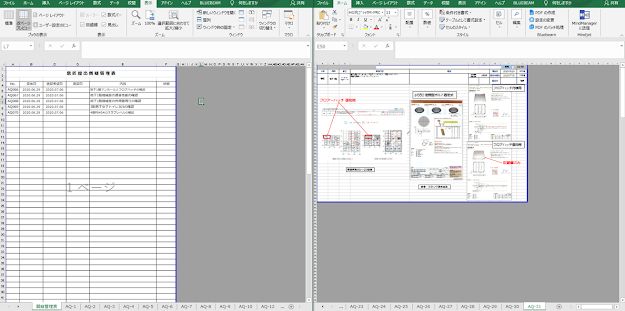

表示させる方法はは、【表示】タブの【新しいウィンドウを開く】を選択するだけです。

すると同じデータ名で語尾に1と2が付いたデータが2つ表示されます。

このように並べれば、複数のシートを同時に見ながら作業できますね。

この2つは同じデータなので、片方のウィンドウで行った変更がもう片方のウィンドウに反映されます。

また片方のウィンドウを閉じればデータ名は元に戻ります。

J.N