2017年5月31日水曜日

免震層の免震ふさぎ

免震構造の建物では、外周廻りの擁壁(地球側)と免震スカート(建物側)の隙間を塞ぐ

必要があります。

免震構造にとって、この隙間(クリアランス)に装着するふさきゴムは免震層の相対変位に

追従でき、雨水・小動物・ゴミ等の進入を防止する不可欠なものです。

通常は左側のソリッドタイプを使うことが多いのですが、今回はクリアランス上部の

免震スカートをPC化して納めることにしたので、PCを据付ける前に取付けて挟み込む

右側のスポンジタイプを考えています。

上部躯体が無い状態で取付けられるこのスポンジタイプは、取付がとても簡単で、

後施工のように足場を組む必要がなく、狭いところで取付けることもないので、

大変便利なものですね。

K.K

ラベル:

仮設・躯体

2017年5月30日火曜日

免震建築物の免震耐火目地

免震構造の建物では、防火区画の壁がある場合には地球側と建物側の縁を切る必要が

あります。

今回は地震時の動きに追従でき、脱着も容易な構造の免震耐火目地を検討しています。

施工クリアランス範囲内に干渉するものがないような高さに設置する注意が必要ですが・・・

確認検査機関にもこの方法で問題ないことを確認しました。

K.K

ラベル:

仮設・躯体

2017年5月29日月曜日

地下擁壁のセパ取付の合理化

地下擁壁の型枠を組み立てる時に、土留め側に先行してネジ穴の切ってあるアングルを

平行かつ垂直に正確に取り付けることにしました。

この方法だと、セパレーターを一つ一つ溶接する手間を省くことができ、セパレーターの

長さも一定寸法することができます。

外側に100mm程度の躯体フカシは増えますが、セパ溶接の待ち時間が無くなり、

工期の短縮が図れます。

アングルはL-5x40x40~L8x65x65で、セパ用のネジ穴は2分半と3分の2種類あります。

実際にこの方法を採用したところ、非常に作業がスムーズでした。

興味のある方は、一度検討してみてはどうでしょうか。

K.K

ラベル:

仮設・躯体

2017年5月26日金曜日

ArchiCAD 背景色を使って時間帯を表現

ステップ図の作成などで使用するビュー保存に登録できる内容で

[3Dウィンドウ設定]も反映できる事、ご存知でしたか?

[3Dウィンドウ設定]はメニューバーの[表示]-[3D表示設定]にあります。

この中にある背景色を変更するとステップを表現するときに時間帯を表現できるんです。

設定の方法は簡単です。

背景色を日中の水色と夕方のオレンジ色、2色を決めて

あとはビュー登録する時に背景色を[統一]を選択し色を変更して

[現在のビューを保存]するだけです。

この通り、日中と夕方になってます。

[レンダリングと同じ]を選択すると写真を背景にすることもできちゃいます。

[ビュー設定]の[画像を現在の設定で再定義]にも反映される項目なので

後から一括で変更することも可能ですね。

[3Dウィンドウ設定]も反映できる事、ご存知でしたか?

[3Dウィンドウ設定]はメニューバーの[表示]-[3D表示設定]にあります。

この中にある背景色を変更するとステップを表現するときに時間帯を表現できるんです。

設定の方法は簡単です。

背景色を日中の水色と夕方のオレンジ色、2色を決めて

あとはビュー登録する時に背景色を[統一]を選択し色を変更して

[現在のビューを保存]するだけです。

この通り、日中と夕方になってます。

[ビュー設定]の[画像を現在の設定で再定義]にも反映される項目なので

後から一括で変更することも可能ですね。

ラベル:

ArchiCAD

2017年5月25日木曜日

特定天井とみなす範囲に注意

特定天井とみなす天井の範囲が、国土交通省と文部科学省では異なるので気をつけましょう。

国土交通省による特定天井とは、

◎脱落によって重大な危険を生ずる恐れがある天井

(6m超の高さにある、面積200㎡超、質量2kg/㎡超の吊天井で、人が日常利用する場所に

設置されているもの)

文部科学省では、過去の通知の25文科施第201号、202号では、

◎特定天井に加え、以下の①,②のいずれかに該当する天井についても・・・

①高さが6mを超える天井

②水平投影面積が200㎡を超える天井

文部科学省の基準では、基本的には国土交通省の特定天井の基準に沿っていますが、

学校・体育館などの天井等落下防止対策で特定天井以外にも高さ6m超の天井、200㎡以上の

天井も天井等落下防止対策を講じる場合があります。

両者の違いは、「高さ6m超 かつ 200㎡以上」と「高さ6m超 または 200㎡以上」です。

範囲・仕様に関しては事前に監理者・設計者との確認が必要ですので注意しましょう。

また、天井下地に関して、斜め天井の組み方でつりボルトをへの字に曲げて野縁受けなどに

溶接することはNGです!

溶接ではなく専用の金物を使用するようにしなければなりません。

両者の違いは、「高さ6m超 かつ 200㎡以上」と「高さ6m超 または 200㎡以上」です。

範囲・仕様に関しては事前に監理者・設計者との確認が必要ですので注意しましょう。

また、天井下地に関して、斜め天井の組み方でつりボルトをへの字に曲げて野縁受けなどに

溶接することはNGです!

溶接ではなく専用の金物を使用するようにしなければなりません。

ラベル:

内装

2017年5月24日水曜日

ArchiCAD 修正内容をビュー登録で伝達する

モデルの修正作業を他の人等へ依頼するときの方法の一つとして、修正箇所をモデル上でビュー登録して、作業内容を伝えるようにしてみましょう。

①修正したい所を表示してビュー登録します。

上図をビュー登録します。

②ビューの名前欄に修正内容のコメントを入れておきます。

③修正する人はその保存されたビューを開いて修正箇所を確認し、コメントを見ることで作業内容を確認することが出来きます。

④修正したデータが上がってきたら、登録したビューを開いて指示通りに直っているかが確認できます。

これならキャプチャーを撮って印刷したメモで指示することなく作業内容を伝達できます。

by shoichi.I

ラベル:

ArchiCAD

2017年5月23日火曜日

ArchiCAD 曲面のカーテンウォールの均等割り

曲面のカーテンウォールを均等割りする方法をご紹介いたします。

はじめに

曲面のカーテンウォールをモデリングする際、スプラインで曲線を描いてマジックワンドでカーテンウォール化をすると、グリッドの間隔はばらばらになってしまいます。

ラベル:

ArchiCAD

2017年5月22日月曜日

ArchiCAD 地盤データをRevitに取り込む

Revitにある積算機能の『切土・盛土』を算出したいが

モデルデータはArchiCADなんだよね~

てな時のやり方です。

ArchiCADモデルをIFC保存する時に

【ポリゴンエッジを省略】のチェックボックスを外し保存すると

Revitに『サーフェス』として取り込めました。

造成前と後のモデルを比較すると『切土・盛土』だせますね!

T.A

モデルデータはArchiCADなんだよね~

てな時のやり方です。

ArchiCADモデルをIFC保存する時に

【ポリゴンエッジを省略】のチェックボックスを外し保存すると

Revitに『サーフェス』として取り込めました。

造成前と後のモデルを比較すると『切土・盛土』だせますね!

T.A

2017年5月19日金曜日

ArchiCAD DWG図面の文字を3D表示

以前、3Dビューで表示されないDWG図面を、オブジェクトとして3Dモデル化する方法を紹介しました。

しかしこの方法では、DWG図面内のテキスト情報が3Dビューで表示されないため、部屋名などを確認することができません。

ArchiCADのオブジェクトの「3Dテキスト」で文字をひとつずつ入れていく方法もありますが、かなり手間がかかってしまいます。

そこで、RhinocerosとGrasshopperのLiveConnectionを利用して、

効率的に3Dの文字を作成してみました。

ラベル:

ArchiCAD

2017年5月18日木曜日

積雪寒冷地建物の断熱区画を検討

積雪寒冷地に新築する建物で、断熱区画を検討しました。

・耐火被覆を黄色

・断熱区画を橙色

でわかりやすく表現してみました。

積雪寒冷地の断熱区画について検討、調べてみると、

床付サッシの床面結露対策で、屋内側のスラブ上に

断熱補強が必要なことがわかりました。

内外区画壁は、ALCを計画していますが、

ALCは断熱性能が高く、断熱補強は不要かな...と思いましたが、

ALCなど外壁材や断熱材ついて断熱性能を少し調べてみました。

材料の熱伝導率

・普通コンクリート 1.6W/m・K

・ECP 0.46W/m・K

・ALC 0.17W/m・K

・現場発泡ウレタン 0.03W/m・K

ALCについて、普通コンクリートよりは断熱性能が高いですが、

断熱材(発砲ウレタン)と比べると約1/6の断熱性能でした。

内外区画壁のALC裏側も断熱補強を計画し

検討や打合せ確認を進めたいと思いました。

・耐火被覆を黄色

・断熱区画を橙色

でわかりやすく表現してみました。

積雪寒冷地の断熱区画について検討、調べてみると、

床付サッシの床面結露対策で、屋内側のスラブ上に

断熱補強が必要なことがわかりました。

内外区画壁は、ALCを計画していますが、

ALCは断熱性能が高く、断熱補強は不要かな...と思いましたが、

ALCなど外壁材や断熱材ついて断熱性能を少し調べてみました。

材料の熱伝導率

・普通コンクリート 1.6W/m・K

・ECP 0.46W/m・K

・ALC 0.17W/m・K

・現場発泡ウレタン 0.03W/m・K

ALCについて、普通コンクリートよりは断熱性能が高いですが、

断熱材(発砲ウレタン)と比べると約1/6の断熱性能でした。

内外区画壁のALC裏側も断熱補強を計画し

検討や打合せ確認を進めたいと思いました。

T.N

ラベル:

内装

2017年5月17日水曜日

業務予定表から行動を分析

1週間の時間の中で打ち合わせに何時間使っているだと思い

ちょっと時間の使い方を考えさせられました。

T.A

赤 :打合せ以外の時間

青・緑:打合せの時間

1週間のうち1/4は打合せを

やっていたのか・・・・

やっていたのか・・・・

ちょっと時間の使い方を考えさせられました。

T.A

ラベル:

業務効率化

2017年5月16日火曜日

ArchiCAD Navisworksで通り芯が表示されない

ArchiCADのモデルをNavisworksで施工ステップを作成しようとした時

欲しい通り芯が表示されていません???

ちょっと調べてみました!!

ArchiCADの通り芯設定内の『線として表示』のチェックを外すことにより

表示させることが出来ました。

通り芯があるとどこを表示しているのかちょっと分り易くなりますね!

T.A

欲しい通り芯が表示されていません???

ちょっと調べてみました!!

表示させることが出来ました。

通り芯があるとどこを表示しているのかちょっと分り易くなりますね!

T.A

ラベル:

ArchiCAD

2017年5月15日月曜日

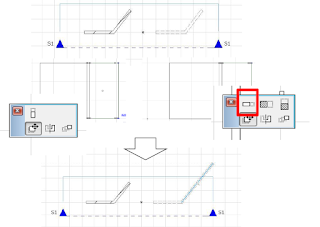

ArchiCAD 立面・断面上で長さを調整

モデル作成時、並行していないモデルを立面図や断面図上で

長さの調整しようとしてできなく困ったことないですか?

ちょっと調べてみました!

左図:壁ツール 右図:梁ツール

梁ツールで作成したモデルは調整ができました。

高さの違うブロック壁の入力など

入力するモデルに合わせてツールを選択すると効率的に入力できますね。

T.A

長さの調整しようとしてできなく困ったことないですか?

ちょっと調べてみました!

左図:壁ツール 右図:梁ツール

梁ツールで作成したモデルは調整ができました。

高さの違うブロック壁の入力など

入力するモデルに合わせてツールを選択すると効率的に入力できますね。

T.A

ラベル:

ArchiCAD

2017年5月12日金曜日

Archicad GDLでワイヤーメッシュを作成

屋上防水等で保護の為に打設するコンクリート等でひび割れ防止の目的で使用するワイヤーメッシュがありますが、伸縮目地等で切断して使用したり、重ね長さ等の規定があるため割り付けや数量出しに苦労します。

そこでワイヤーメッシュのオブジェクトを作成し、配置することにより、これらの苦労を軽減することができます。

T.S

そこでワイヤーメッシュのオブジェクトを作成し、配置することにより、これらの苦労を軽減することができます。

径やピッチ、升目寸法や突出寸法を設定可能にしています

配置を行い、一覧表を作成すれば

真物(製品をそのまましようできる)ワイヤーメッシュと加工が

必要なワイヤーメッシュの数量を算出することが可能です

T.S

ラベル:

ArchiCAD

2017年5月11日木曜日

鉄筋の定着長さ確保の確認方法

特記仕様書や標準仕様書等により、鉄筋の壁・梁・柱等への定着長さが定められています。

これら定着長さの確認は配筋場所により「定着が取れているか」の確認が困難になりがちです。そこで配筋前に予め鉄筋端部より必要定着長さの位置にマーキングしておきます。

マーキングを行う事により、配筋時に壁・梁・柱内へそのマーキングが入っている=定着長さが確保されている事を確認することができます。

T.S

これら定着長さの確認は配筋場所により「定着が取れているか」の確認が困難になりがちです。そこで配筋前に予め鉄筋端部より必要定着長さの位置にマーキングしておきます。

マーキングを行う事により、配筋時に壁・梁・柱内へそのマーキングが入っている=定着長さが確保されている事を確認することができます。

例えばD22の鉄筋で、40d定着が必要な場合は端部より880の位置に

マーキングしておけば躯体内への定着確認が簡単にできます。

T.S

ラベル:

仮設・躯体

2017年5月10日水曜日

ArchiCAD 建具上での壁分割時の注意【対処方法】

以前、「ArchiCAD 建具上での壁分割時の注意」として、

建具上で壁を分割すると建具が重複してしまうという内容をご紹介しました。

今回は、その対処方法をご紹介します。

↓以前の記事はこちら↓

「ArchiCAD 建具上での壁分割時の注意」

http://sherpa-net.blogspot.jp/2017/03/archicad_13.html

対処方法は簡単です!

重複した建具の片方を「単純開口」に置き換えましょう!

1点注意することとして、「単純開口」の開口寸法(幅、高さ、下端高さ)に

枠見付分を考慮して設定することです。

「単純開口」は元の建具の開口寸法のみの寸法のみなので、

そのまま置き換えてしまうと枠がチラついてしまいます。

【枠見付を考慮していない場合】 【枠見付を考慮した場合】

もし建具上で壁を分割した際には、枠見付分を考慮することを忘れずに

「単純開口」に置き換えて対処しましょう!

NF

建具上で壁を分割すると建具が重複してしまうという内容をご紹介しました。

今回は、その対処方法をご紹介します。

↓以前の記事はこちら↓

「ArchiCAD 建具上での壁分割時の注意」

http://sherpa-net.blogspot.jp/2017/03/archicad_13.html

対処方法は簡単です!

重複した建具の片方を「単純開口」に置き換えましょう!

1点注意することとして、「単純開口」の開口寸法(幅、高さ、下端高さ)に

枠見付分を考慮して設定することです。

「単純開口」は元の建具の開口寸法のみの寸法のみなので、

そのまま置き換えてしまうと枠がチラついてしまいます。

【枠見付を考慮していない場合】 【枠見付を考慮した場合】

もし建具上で壁を分割した際には、枠見付分を考慮することを忘れずに

「単純開口」に置き換えて対処しましょう!

NF

ラベル:

ArchiCAD

2017年5月9日火曜日

AutoCAD ハッチングのスナップを有効にする

今回は、AutoCADでハッチングのスナップを有効にする方法をご紹介します!

初期設定のままだとハッチングのスナップが有効になっていないため、

天井伏図など割付をする際に端部の寸法が正確に把握できません。

初期設定のままだとハッチングのスナップが有効になっていないため、

天井伏図など割付をする際に端部の寸法が正確に把握できません。

設定はとても簡単です!

「オプション」の「作図補助」から「オブジェクトスナップオプション」の

「ハッチングオブジェクトを無視」をOFFにするだけです!

この設定をするだけで、ハッチングのスナップが取れるようになるので、

寸法の把握や、寸法線も記入しやすくなります!

割付けなどハッチングのスナップが必要な時はOFF、

ハッチングのスナップが必要ないときはONと、

状況に合わせて設定しましょう!

NF

ラベル:

BIMその他

2017年5月8日月曜日

Archicad 情報の埋込について

オブジェクトに初期設定外の独自情報を埋め込む場合、カスタム設定内の「ユーザー定義」と一覧表設定内の使用可能なパラメータにある「カスタムテキスト」があります。

カスタムテキストに情報を埋め込む場合、一覧表からの情報埋込のみで、オブジェクトからの情報埋込は出来ません。よって最初から埋め込み可能な独自情報はカスタムテキストに埋め込み、工事等の物事が進捗しながら埋め込んでいく独自情報はオブジェクトからも一覧表からも埋込可能なユーザー定義に埋め込む方が効率的かと考えます。

T.S

カスタムテキストに情報を埋め込む場合、一覧表からの情報埋込のみで、オブジェクトからの情報埋込は出来ません。よって最初から埋め込み可能な独自情報はカスタムテキストに埋め込み、工事等の物事が進捗しながら埋め込んでいく独自情報はオブジェクトからも一覧表からも埋込可能なユーザー定義に埋め込む方が効率的かと考えます。

T.S

ラベル:

ArchiCAD

2017年5月2日火曜日

オートレベルを視準=基準に合わせたい時

高さ測定する場合何も考えずオートレベルを設置すると、基準高さからスケールを出し、その都度任意長さ(高さ)をプラスマイナスする必要があり、計算手間が発生したり計算ミスによる間違い等が発生します。これら防止のためオートレベル視準=基準高さにするのですが、今度は視準高さ=基準高さに設置するのに時間が発生します。そこで、その設置時間を短縮する為に、設置する場所のレベル脚頂部までのあらかたの長さ(高さ)を把握しておき、レベル脚を設置する際に基準高さに合うようにレベル脚を設置します。(微調整はオートレベル本体で行います)

定点測定やスラブ上での基準墨出し等で有効な方法です。

T.S

定点測定やスラブ上での基準墨出し等で有効な方法です。

T.S

2017年5月1日月曜日

『建築を考える』・・・衛生陶器を建築材料で代替え

高速道路のサービスエリアのトイレに入ろうとした時です。

何やら違和感オーラを醸し出している(笑)

一角がありました!

入口からすぐに手洗い・洗面のエリアがあるはずなのですが

ん? 無い? いや・・ある!?

通常、一見してすぐにそれと分かる洗面器具が見当たらない!

のです。

でも蛇口は付いているぞ!?(・o・)

近づいて見ると、

手洗いの洗面陶器が無い代わりにガラス板が斜めに付けて

ありました!

これは絶妙な角度ですぞ!(笑)

おそらくモックアップなどで何度も水が当たる位置や

排水がスムーズに流れるか等を検証したことでしょう。

通常の手洗いと、このガラス板洗面と比較して果たしてどんな

メリットがあるのでしょうか?

・洗面陶器よりも掃除がし易い(平面だから)

・洗面陶器のコスト減、設備工事の工程短縮

・見た目がシンプル(斬新?)

では、デメリットは?

・建築工事の施工手間増

他に何かあるかな~?

皆さんはどう思われますか(笑)

by MK

何やら違和感オーラを醸し出している(笑)

一角がありました!

入口からすぐに手洗い・洗面のエリアがあるはずなのですが

ん? 無い? いや・・ある!?

通常、一見してすぐにそれと分かる洗面器具が見当たらない!

のです。

でも蛇口は付いているぞ!?(・o・)

近づいて見ると、

手洗いの洗面陶器が無い代わりにガラス板が斜めに付けて

ありました!

これは絶妙な角度ですぞ!(笑)

おそらくモックアップなどで何度も水が当たる位置や

排水がスムーズに流れるか等を検証したことでしょう。

通常の手洗いと、このガラス板洗面と比較して果たしてどんな

メリットがあるのでしょうか?

・洗面陶器よりも掃除がし易い(平面だから)

・洗面陶器のコスト減、設備工事の工程短縮

・見た目がシンプル(斬新?)

では、デメリットは?

・建築工事の施工手間増

他に何かあるかな~?

皆さんはどう思われますか(笑)

by MK

ラベル:

内装

登録:

コメント (Atom)